動物(犬猫ウサギ)の腫瘍外科|犬猫のガン治療なら広島市konomi動物病院

腫瘍について

飼育環境の改善や、フードの高品質化、動物医療の進歩に伴って、ペットも長生きしてくれるようになっています。寿命が延びるにつれて問題のひとつとなるのが、腫瘍の発生になります。動物の場合もおおよそ人間と同じように、死因の多くの割合を悪性新生物(腫瘍)が占めています。当院では腫瘍の治療として、外科的治療、抗がん剤治療、緩和ケアなどを実施しています。

本ページでは当院で実施している腫瘍外科の例を各項目ごとに紹介しています。

腫瘍の治療でお悩みの方がいらっしゃれば、ぜひ当院にご相談ください。

下記にあげている例は一部になります。他の腫瘍に関してもできるだけの対応をするようにしています。

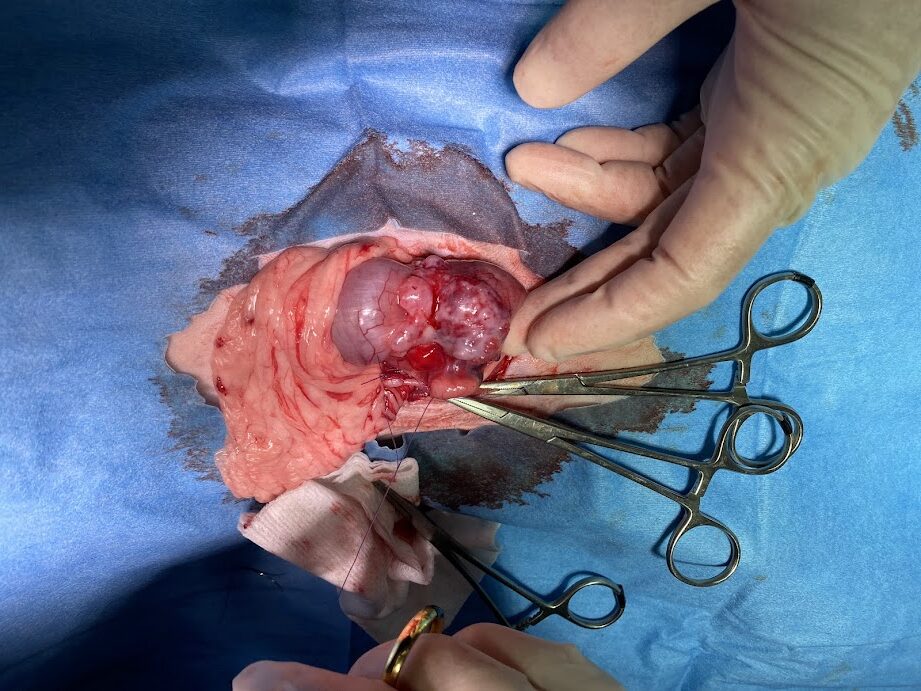

消化管腫瘍

人では胃がんや大腸がんが非常に多く見受けられますが、動物の場合は消化管の腫瘍はそこまで多くはありません。ただ、ゼロではないのと、本人が話ができないので、ペットの胃腸系の腫瘍は発見が遅れることがほとんどです。それでも不幸中の幸いで、手術が適応となる際には手術を検討することがあります。

超音波検査やCT検査などで他臓器の転移や大血管の巻き込みがないかどうかは要チェックになります。仮に全摘出が困難な場合でも、病理組織検査による確定診断を目的として手術を実施することはあります。

手術によって腸管を切除しないといけない場合は慎重に腸管吻合を実施します。非常に細い縫合糸を使用して丁寧に慎重に縫合を実施します。

吻合手術は長時間にわたる手術になり、生体への影響は大きなものとなります。それでも手術適応となれば可能な限り、切除するように意識しています。

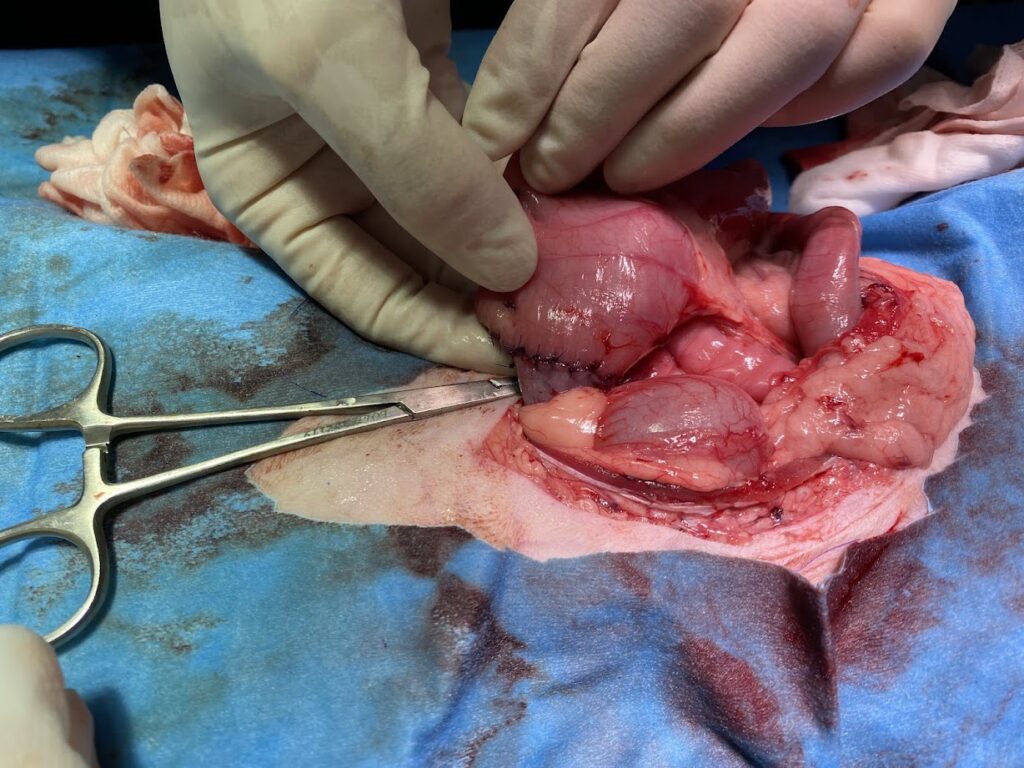

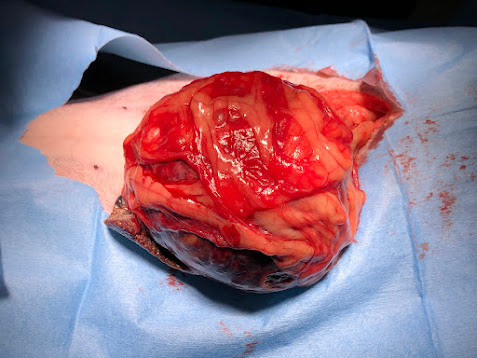

脾臓腫瘍

脾臓では血管肉腫やリンパ腫といった悪性腫瘍が発生することがあります。脾臓には血管が多く走行しており、腫瘍が巨大になりやすく、かつ出血を伴うことがあります。腹腔内で出血が確認された場合はときに緊急手術が必要になることがあります。

出血がみられる場合は他臓器への転移も起こりやすくなります。当院では転移のリスクが高いと判断された場合は手術と同時に抗がん剤のスクリーニング検査も実施することがあります。スクリーニング検査により、術後の抗がん剤選択が行いやすくなり、体調管理を行いやすくなります。

口腔内腫瘍

口腔内での腫瘍の発生は比較的多く、扁平上皮癌や悪性黒色腫などが代表例になります。ともに抗がん剤が比較的効きにくく、外科的な切除が第一選択となります。ただ、口腔内は食事の通り道や気道の問題があり、完全切除が難しいことも少なくありません。せめて食べれるように腫瘍容積を小さくしたり、呼吸ができるように部分的な摘出にとどめることもあります。

口腔内の腫瘍は完全な摘出が困難となるケースが多いため、複数回の手術が必要なることがあります。複数回の手術を行うことも体力的には問題がないことが多いですが、どうしても転移などの問題で、衰弱していく可能性があります。必要に応じて放射線治療などを併用することもありますが、医療設備が非常に限られたり、通院がとても大変な作業となり、現実的ではないこともあります。

乳腺腫瘍

人でも動物でも乳腺腫瘍は非常に好発する腫瘍の一種です。特に人に比べて動物は乳腺の数が多く、一か所だけではなく複数個所に発生することも少なくありません。また、犬に比べて猫では非常に悪性度が強く、予後が悪いというのが特徴になっています。

当院ではできるだけ外科的摘出を第一選択として、根治を目指すようにしています。

乳腺腫瘍は体表から触って大きさの判断ができるので、日ごろから体を確認してあげることが重要です。小さなうちは問題ないですが、大きくなってきたり、数が増えたりするようであれば注意が必要です。

軟部組織肉腫

動物では悪性抹消神経鞘腫瘍や血管周皮腫などを合わせて軟部組織肉腫と呼びます。手足に発生することが多い印象がありますが、体のどこに発生してもおかしくありません。経験的には軟部組織肉腫は転移は比較的しにくい腫瘍なので、完全に切除することが困難な症例であっても、非常に経過が良好になることがあります。

軟部組織肉腫は腫瘍組織が非常に脆弱で、手術が煩雑になることが多々あります。キレイに切除するというよりは剝がしとるという印象が強くあります。発生部位が四肢になると全摘出が困難なケースもありますが、当院ではできるだけ断脚はしないようにしています。断脚しないことが正解かどうかは分かりませんが、できるだけ歩いたり走ったりできる生活を温存してあげたいという想いは強くあります。

膣腫瘍

膣腫瘍は膣に発生する腫瘍で、その多くは乳頭状に発生します。腫瘍が大きくなるまで膣内に存在するため、腫瘍が小さい間は気づかないことがほとんどです。排尿などしたときに少し見えることがあったりします。

腫瘍が巨大になってくると膣におさまりきらずに体外に出てくることがあります。またそのくらいのサイズになると出血や痛みを伴うことも少なくないため、手術が必要になることがあります。

当院では手術にあたって尿道を傷つけないように注意しながら施術を行うようにしています。また同時に病理組織検査を行い、必要に応じて抗がん剤を投与を検討しています。

手術は全身麻酔で実施します。尿道を傷つけないようにするため、尿道カテーテルを陰部に挿入するようにしています。腫瘍が邪魔をして、カテーテルが入らないときには、膀胱側からアプローチすることもあります。