犬・猫の脾臓摘出(脾臓腫瘍)

脾臓腫瘍について

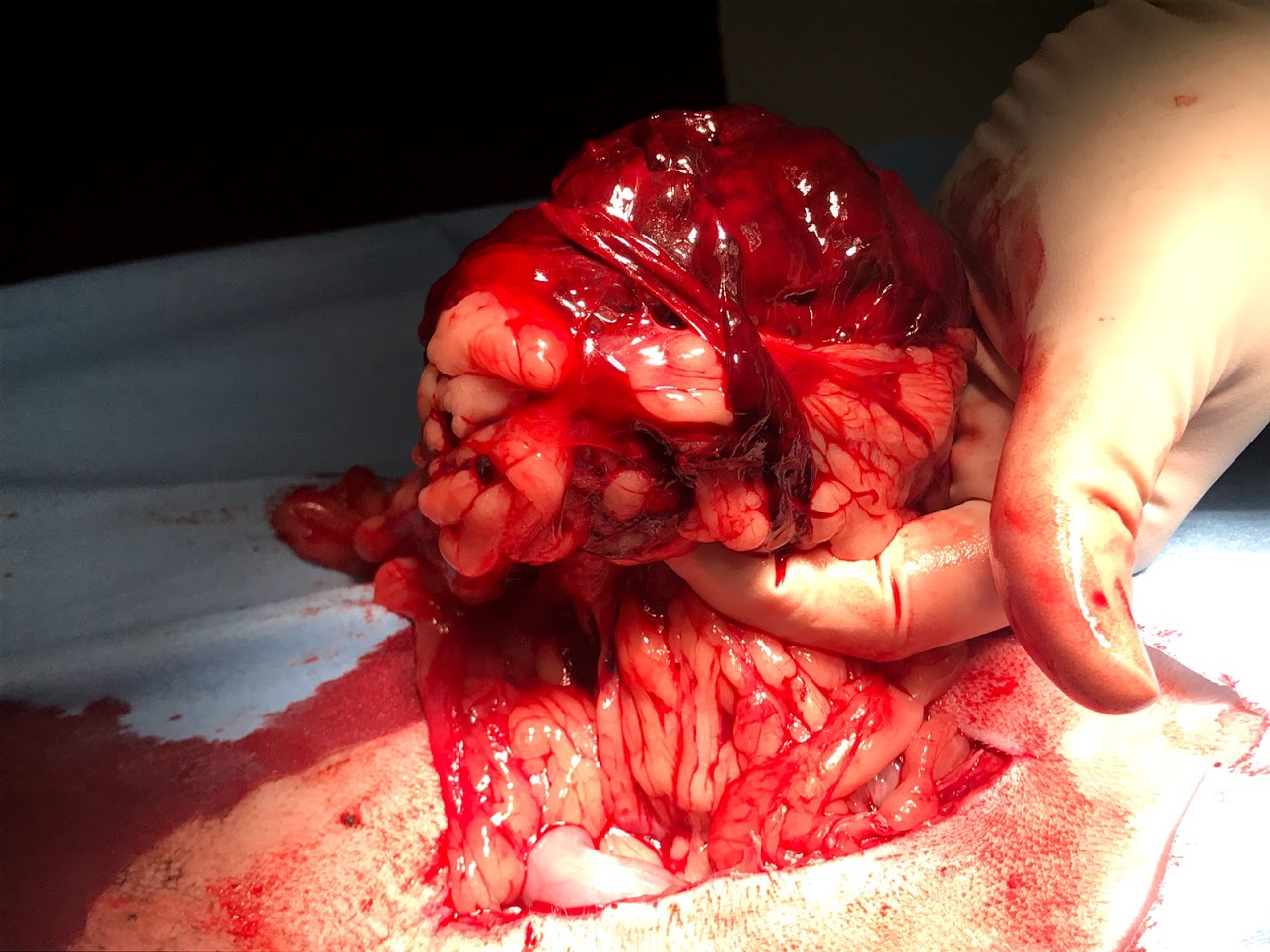

腫瘍性疾患をかかえる動物は、高齢化にともなって増えてきています。あらゆる腫瘍性疾患がある中で脾臓腫瘍も数多く見かけます。ただ、体内の腫瘍になりますので、見た目にはほとんど分からないため、健康診断などで偶発的に発見することがあります。また、脾臓は血流に富む臓器なので、脾臓腫瘍が破裂して腹腔内出血を起こし、元気だった子が突然ふらついたり、起立困難になったことで診断に至るケースもあります。

脾臓腫瘍の多くは以下のような分類がなされます。

血管肉腫

血管のガンといっていいのが血管肉腫です。前述のとおり、脾臓は血流が多く、血管がリッチになっているということもあり、血管肉腫が好発します。血管肉腫は血管から発生することもあって、腫瘍がある程度の大きさになると破裂して出血することがしばしばあります。基本的には手術で摘出することが推奨されますが、一方で、遠隔転移などを引き起こしやすい疾病なので、その予後には注意が必要です。

リンパ腫

脾臓はもともと免疫機能の役割をになっており、免疫に大きくかかわるリンパ球がたくさん存在する臓器でもあります。そのリンパ球が腫瘍化したものがリンパ腫になります。上記の血管肉腫などと見た目での違いがなかなか分かりにくいため、注意が必要です。血管肉腫と大きく異なるのが、抗がん剤の使用についてになります。リンパ腫はそもそもが全身性疾患ととらえられるため、手術よりも抗がん剤を優先的に使用していくケースがあります。そのため、当院ではできるだけ細胞診などを実施して、リンパ腫かどうかを手術前に判定するようにしています。

細胞診は超音波ガイド下にて実施しています。そのほとんどが麻酔を必要とせず行うことが可能です。その場で診断がつきにくいときには外注検査などを依頼することもあります。

結節性過形成

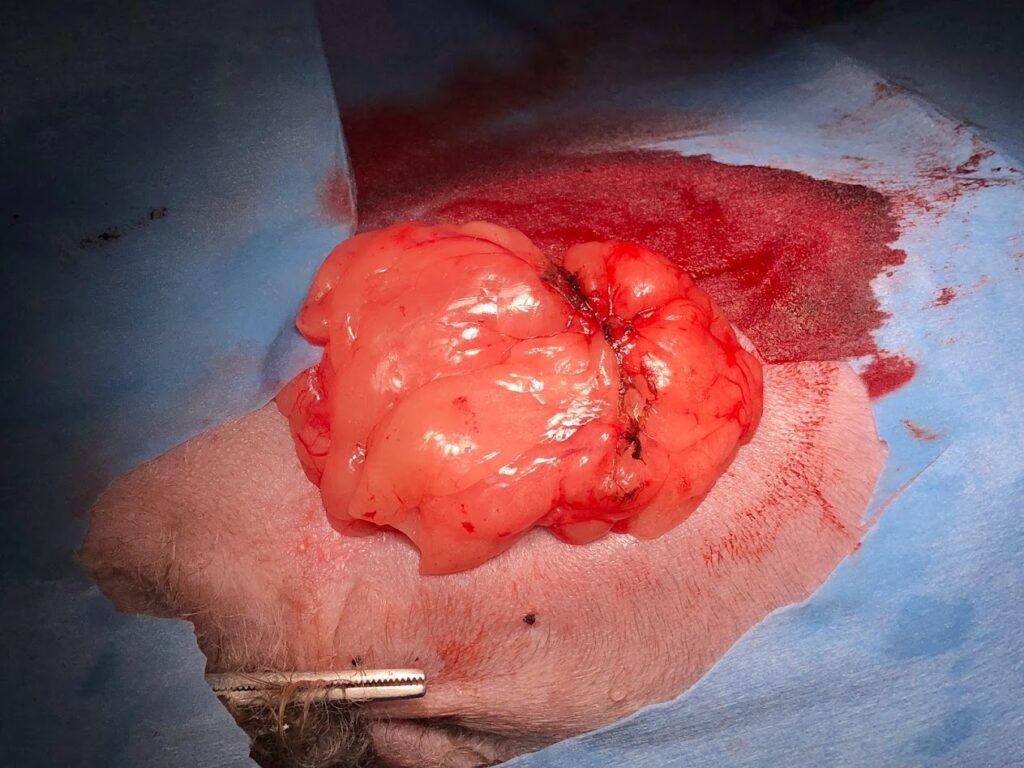

意外と多いのが結節性過形成で、良性腫瘍に分類されるケースです。脾臓の体積に対して、小さなものは問題ないのですが、時に悪性腫瘍のようにどんどん大きく肥大化する場合があります。その時に血管肉腫のように腹腔内出血を引き起こすこともあり、意外とあなどれないタイプの腫瘍になっています。ただ、良性は良性なので、術後には体調も安定して、元気いっぱいで過ごせるケースがほとんどになります。

手術について

脾臓は摘出しても問題ない臓器のひとつです。主に免疫系の役割を果たしていますが、体には役目を代替できるリンパ節が多数ありますので、摘出自体は問題ありません。

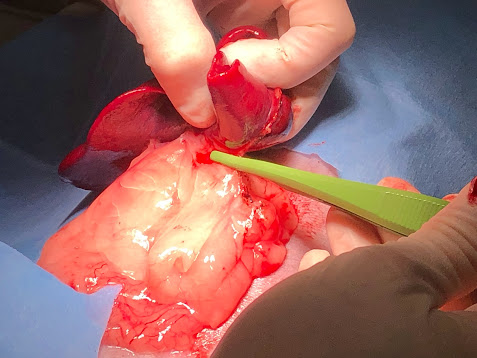

脾臓にはたくさんの血管が入り込んでいますので、その血管を止血しながら切除します。当院ではシーリングシステムを使用することで安全に止血をしながら手術を実施することができます。

脾臓を摘出した後は、出血していないかを注意深く観察します。術後のトラブルのひとつとして腹腔内出血が起こりえますので、ちゃんと止血できているか目視で時間をかけてチェックしています。

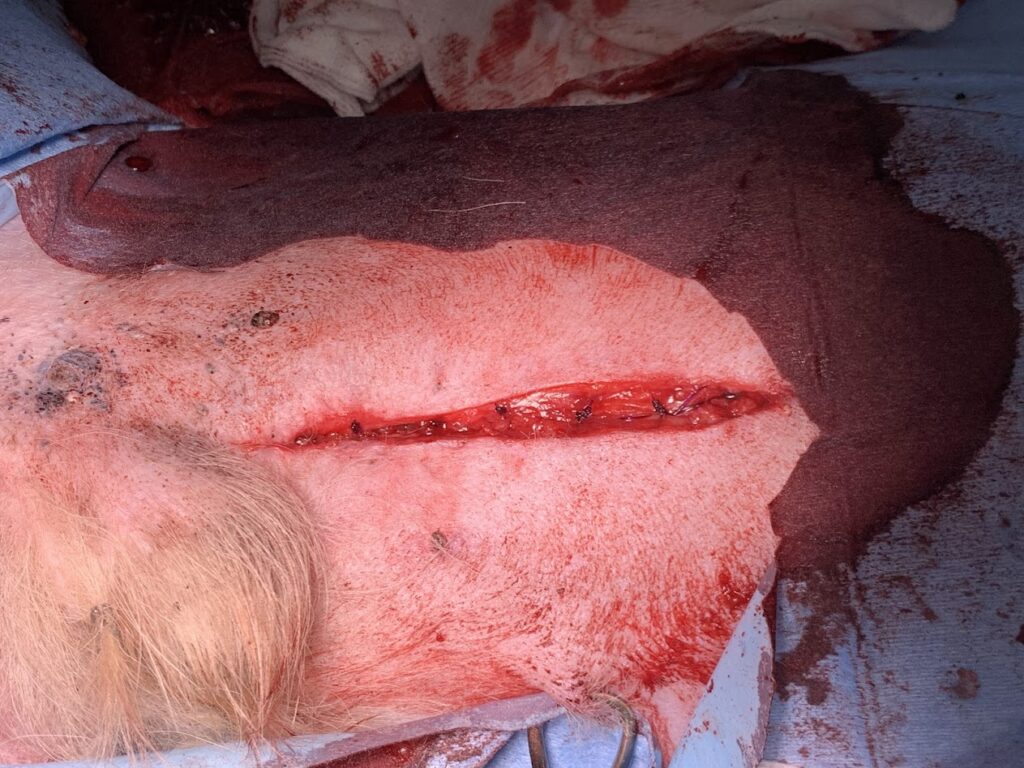

そして、腹腔内の出血程度のより、脾臓摘出後に生理食塩水を使用して洗浄します。排液用のドレーンを設置して閉腹します。

閉腹ができたら、病理検査の結果を待ちつつ、約2週間程度エリザベスカラーを装着して、経過をみていきます。脾臓摘出の手術はよく実施しますが、術後の経過は良好であることが多く、食欲も早い段階で出てくることが期待できます。

予後について

手術についてはおよそ問題なく終了し、退院時には元気になっていることがほとんどです。

ただし、そのあとの経過については摘出した脾臓の病理検査結果によりかなり左右します。

リンパ腫の場合は、抗癌剤での治療を考慮します。血管肉腫の場合は、他臓器への転移がないかよく確認しておく必要があります。

他臓器へ転移し、再出血が起こった場合はかなり予後が悪くなります。血管肉腫などでは肝臓などに転移することがしばしば起こり、どうしても寿命が短くなってくる可能性があります。そのあたりは手術前にできるだけご案内をするようにしています。

もちろん。上記のような悪い場合だけでなく、過形成や良性腫瘍のように安心できるタイプもあります。

良性か悪性かは画像や肉眼だけではなかなか判断がつかないことが多く、経過を知るうえで病理検査は必須になります。

病理検査結果により抗癌剤などの検討が必要になることがあります。

近年では抗癌剤のスクリーニング検査ができるようになり、術後の管理の一助となっています。